UNIVERSIDAD

DE ALCALA

UNIVERSIDAD

DE ALCALA UNIVERSIDAD

DE ALCALA

UNIVERSIDAD

DE ALCALALa economía clásica es una concepción del mundo económico en la que las fuerzas dinámicas, el interés personal y el "instinto de reproducción", se oponen a la escasez de los recursos, es decir a "la avaricia de la naturaleza", que se expresa en la ley de los rendimientos decrecientes. En este contexto, la competencia es el elemento de regulación y progreso que asegura el equilibrio y que impulsa la dinámica del sistema. Esta concepción de conjunto está contenida en la principal obra de la economía clásica: Los Principios de Economía Política y Tributación de David Ricardo. Alrededor de esta obra se plantearán las controversias, las prolongaciones y la síntesis. Fue tal la influencia de esta obra que Keynes llegó a decir que "Ricardo conquistó Inglaterra del mismo modo que la Santa Inquisición pudo conquistar España" (Teoría General, p.54)

Para los clásicos, el orden económico se concibe como el resultado del juego de un conjunto de fuerzas que coordinan la multiplicidad de acciones humanas. Este resultado es independiente de la conciencia y de los objetivos de cada persona. La economía es entonces un mecanismo, comparable a los que podemos encontrar en la física de Newton, donde las fuerzas contrarias definen los equilibrios fundamentales. Se trata entonces de identificar estas fuerzas fundamentales, de conocer su sentido e intensidad y, aplicando el principio de acción y de reacción, de deducir los equilibrios estáticos y dinámicos que pueden engendrar. No hay entonces ningún motivo para pensar que la economía y la física difieren demasiado en cuestiones metodológicas: en ambos casos existen ciertas leyes estables, que se inscriben en un orden de cosas.

Ricardo (1772-1823) es quien, en Principios de Economía Política y Tributación (1817), será quien lleva más lejos esta pretensión. Desde este punto de vista, la distancia entre él y Adam Smith es grande. En primer lugar, Ricardo se deshace del aspecto moralista de Adam Smith, que buscaba diferenciar el comportamiento deseable del que no lo era y que, a partir de esa distinción, se planteaba la cuestión de la compatibilidad de los intereses individuales con el óptimo social. Igualmente, rechaza cualquier referencia a esa fuerza misteriosa que es la "mano invisible", cuyo modo de operar no es perceptible en absoluto. Así, Ricardo excluye toda subjetividad excesiva, como la que existe en las "tendencias naturales" e, incluso, en la relación postulada por el utilitarismo entre el cálculo de los placeres y las penas y el valor de los bienes.

La diferencia con Smith

es todavía más clara en cuanto al método de razonamiento.

Para Adam Smith la inducción juega un papel central; sus

premisas se establecen sobre una base empírica, y el razonamiento permite obtener resultados diréctamente contrastables

con la historia; los resultados de tal contrastación sirven como

nuevo punto de partida del análisis. Ricardo no pertenece

a esta tradición metodológica (aunque algunos de sus

contemporáneos, como J. B. Say y McCulloch

si lo harán). Para Ricardo, no hay necesidad de justificar

el marco institucional, social y político en el que se desenvuelven

los procesos económicos; simplemente están dados, son un

dato. Para estudiar el sistema económico es necesario especificar

un conjunto de hipótesis generales que permiten limitar el número

de variables a considerar, así como las relaciones que las unen.

De esta "caja de herramientas analíticas", se derivan un conjunto

de conclusiones universales. En su mayor parte, estas explicaciones tienen

una significación práctica inmediata y unas implicaciones

contrastables; pero, para Ricardo, las preocupaciones empíricas

no deben ser el punto de partida. El método de Ricardo es

esencialmente deductivo y sus resultados son abstractos.

y el razonamiento permite obtener resultados diréctamente contrastables

con la historia; los resultados de tal contrastación sirven como

nuevo punto de partida del análisis. Ricardo no pertenece

a esta tradición metodológica (aunque algunos de sus

contemporáneos, como J. B. Say y McCulloch

si lo harán). Para Ricardo, no hay necesidad de justificar

el marco institucional, social y político en el que se desenvuelven

los procesos económicos; simplemente están dados, son un

dato. Para estudiar el sistema económico es necesario especificar

un conjunto de hipótesis generales que permiten limitar el número

de variables a considerar, así como las relaciones que las unen.

De esta "caja de herramientas analíticas", se derivan un conjunto

de conclusiones universales. En su mayor parte, estas explicaciones tienen

una significación práctica inmediata y unas implicaciones

contrastables; pero, para Ricardo, las preocupaciones empíricas

no deben ser el punto de partida. El método de Ricardo es

esencialmente deductivo y sus resultados son abstractos.

1. Las fuerzas fundamentales de la economía

Las fuerzas que están en la base del funcionamiento de la economía se encuentran en la naturaleza del hombre y en la naturaleza de las cosas. El hombre está guiado por el interés personal y por el instinto de reproducción. Estas dos fuerzas dinámicas empujan hacia adelante al sistema económico. El interés personal se traduce en la búsqueda por parte de cada quien de su felicidad individual. Para la mayor parte de los clásicos, el interés personal se expresa a nivel de colectivos sociales: son los grupos sociales los que permiten establecer sus características. De este modo, un asalariado tiene como primera motivación adquirir el mínimo vital y procurarse "las posesiones moderadas que constituyen su felicidad"(p.82). En cuanto a los capitalistas, inmersos en el mundo de la competencia y cuya situación es inestable, la búsqueda de su interés personal es una cuestión de supervivencia. Esta les lleva a defender y a ampliar sin cese su cuota de mercado. El cálculo económico constituye su vida diaria, pero, en el análisis de Ricardo, éste cálculo privado es tan necesario como poco explícito. En cuanto a los propietarios de la tierra, que se benefician de la renta, su situación es mucho más confortable. Su interés personal consiste en obtener la mayor parte posible de posesiones con sus ingresos. Sólo la imprevisión o la prodigalidad podrán cuestionar su situación adquirida. Este interés personal se traducirá para ellos en el consumo de bienes de lujo y en el empleo de trabajadores improductivos. Las consecuencias macroeconómicas de este comportamiento serán un elemento importante en el análisis teórico, junto con la necesidad del ahorro, de la acumulación, del maquinismo, de la innovación, de la movilidad del capital, etc.

Al lado del interés personal, la otra gran fuerza motriz de la economía es el instinto de reproducción. En la visón que ofrece Malthus del mismo en The Population Principle (1798), se trata de una fuerza ciega que hace que la población elimine toda diferencia entre ella y el nivel de subsistencias disponibles. De allí un principio de población que examinaremos más adelante y que empujará el salario hasta su mínimo vital y el crecimiento de la población al crecimiento de las subsistencias. La pregunta de si este principio de población es compatible con el interés personal es una cuestión que Malthus no se plantea realmente (aunque se supone que deberá serlo). Si la búsqueda del interés personal reposa sobre un comportamiento racional, o se establece una competencia entre los placeres y las penas, entonces podríamos dudar de la exclusividad del instinto de reproducción como una variable explicativa de la evolución de la población.

Como quiera que sea, frente a estas dos fuerzas dinámicas, existe un freno, una fuerza de anclaje o resistencia: la avaricia de la naturaleza. Efectivamente, la naturaleza es avara en espacio para los hombres y las tierras cultivables que permiten obtener las subsistencias. También es avara porque la fertilidad de la tierra es decreciente y limitada. Tierra limitada y con rendimientos decrecientes, esa es la triste realidad a la que se enfrentan igualmente el reino animal y el vegetal. Malthus piensa que esta es una evidencia crucial: "he aquí una afirmación incontestable, la naturaleza ha expandido el germen de la vida con una mano liberal pero ha sido avara con respecto al sitio de los alimentos" (Ensayo sobre la población p.18).

Fuerzas motrices y fuerzas de anclaje, acción del hombre y reacción de la naturaleza. De esas tensiones fundamentales nacerán los equilibrios fundamentales de los que desean dar cuenta los grandes economistas clásicos.

2. La competencia: el motor y regulador de la vida económica.

La competencia es el marco en el que se ejercen esas leyes fundamentales. Su papel es doble. La competencia es a la vez motor y regulador. El sitio de cada quien en el "banquete de la vida" no es nunca seguro (aun más, tampoco debe serlo). La competencia obliga a cada quien a permanecer vigilante, a trabajar, a ahorrar, al esforzarse en el uso cotidiano de la razón. El sistema económico que tiene el máximo de virtud es el que obligue a cada quien a desplegar el máximo de energía. En consecuencia, la inestabilidad, la precariedad, la puesta en cuestión permanentemente de los talentos, de la técnicas, de los mercados es la fuente del dinamismo y de la perfección. La competencia es la que asegura ésta puesta en duda permanente y la que promueve el esfuerzo del conjunto del sistema. Así, lejos de reducirse a un conjunto de hipótesis sobre el estado de los mercados o las relaciones de intercambio, la concurrencia es en primer lugar una fuente vital, la forma de lucha por la vida que corresponde a las naciones civilizadas.

Al asegurar una selección natural, la competencia es también generadora de una jerarquía social. Garantiza el ascenso de los mejores, de los más trabajadores, de aquellos que innovan y ahorran. Destruye las rentas de situación, los monopolios que podrían aparecer provisionalmente. Gracias a ella, para las personas, el éxito social es sinónimo de su valia. El éxito no es sólo un estado para aquel que lo consigue, más que ello, es una dinámica: se conquista, se establece, se expande, se defiende y, eventualmente, se pierde. Nada se alcanza definitivamente, y nada debe alcanzarse. En principio, un sistema competitivo debe asegurar la movilidad social. Así se entiende, por ejemplo, que la cuestión de la propiedad y de la herencia no fuera objeto de verdaderos debates en la economía clásica. En efecto, como las posiciónes sociales son inestables, las fortunas se construyen del mismo modo que se deshacen. Por supuesto, la desigualdad inicial nacida de la herencia no es la situación ideal de partida para la capilaridad social, pero transmitir un patrimonio constituye un potente estímulo para el trabajo y de ahorro, y, para los clásicos, éste es un argumento determinante.

La competencia también es un factor de regulación, de equilibrio, y de estabilización. Para cada período de análisis existirán mecanismos concurrenciales. La competencia a muy corto plazo igualará la demanda y la oferta instantánea y fijará el precio corriente; a corto plazo, asegurará la afectación de los factores productivos a los mejores usos posibles; igualará las ventajas netas del trabajo y de la tasa de ganancia permitiendo la convergencia del precio hacia el precio natural. A más largo plazo, eliminará las posiciones de monopolio que nacen de la innovación y obliga a la difusión del maquinismo y del progreso técnico. Hace necesaria la acumulación de capital y conduce al crecimiento. Así, la competencia es responsable tanto del equilibrio parcial como del equilibrio general, del equilibrio estático así como del crecimiento equilibrado.

En suma, la competencia de los clásicos tiene pocos puntos en común con lo que será más tarde la competencia de los neoclásicos: fría, deshumanizada, matemática. Aquí, regula y articula la vida económica y social; es la fuerza esencial del equilibrio y del progreso.

3. Malthus y el Principio de Población

Las ideas de Malthus sobre la población constituyen sin duda lo esencial del pensamiento clásico sobre el tema. Pero sería equivocado pensar que antes no existieron ideas similares. La estrecha dependencia de la población respecto a las subsistencias era conocida desde los mercantilistas. Algunos autores, como Hume y Wallace, habían analizado con anterioridad la rapidez del crecimiento de la población, así como las fuerzas que eliminan el excedente. También hemos visto que Smith, más próximo a Malthus, pensaba que a toda alza de salarios seguiría el crecimiento de la población que acercaría el salario al mínimo vital.

La originalidad de Malthus

en su Ensayo sobre el Principio de la Población

está en haber sabido or ganizar

algunos principios simples en una teoría de conjunto en la que es

posible obtener importantes consecuencias teóricas y prácticas.

La principal consecuencia teórica, está en que el principio

de población formará parte integral del modelo ricardiano

del que se obtendrá la teoría del salario. A nivel práctico,

ese principio dará los argumentos esenciales a los adversarios de

las "leyes de pobres".

ganizar

algunos principios simples en una teoría de conjunto en la que es

posible obtener importantes consecuencias teóricas y prácticas.

La principal consecuencia teórica, está en que el principio

de población formará parte integral del modelo ricardiano

del que se obtendrá la teoría del salario. A nivel práctico,

ese principio dará los argumentos esenciales a los adversarios de

las "leyes de pobres".

El modelo malthusiano se encuentra prácticamente completo en los dos primeros capítulos del Ensayo. El conjunto se basa en una tesis fundamental: el crecimiento espontáneo potencial de la población excede el crecimiento máximo de la oferta de subsistencias. Con la intención deliberada de impresionar al lector, la diferencia entre el crecimiento espontaneo de la población y el de las subsistencias se expresa de un modo matemático. La población crece de un modo espontáneo siguiendo una progresión geométrica mientras que las subsistencias crecen a una progresión aritmética. Cualquiera que sean las razones que explican estas tasas de crecimiento y cualquiera que sean sus valores absolutos, la población alcanzará las subsistencias en algún momento, y a partir de allí el crecimiento de la población quedará limitado por el de los bienes de subsistencia. La elección de estas formulaciones matemáticas no es ni una metáfora, ni una manera de ilustrar las cosas, según Malthus, es la exacta representación de la realidad "podemos tener la certeza de que mientras la población no se detenga por algún obstáculo.....crecerá de período en período según una progresión geométrica." en tanto, "que los medios de subsistencia en las circunstancias más favorables a la producción no podrán jamás aumentar a un ritmo más alto que el que resulta de una progresión aritmética" (p.12)

A partir de las premisas anteriores, Malthus plantea dos hipótesis: (1) la constancia de las tasas de crecimiento; y (2) la duplicación de la población cada 25 años (n=2,8%). La primera hipótesis nunca fue discutida, se trata simplemente de la tasa biológica máxima de crecimiento, resultado empírico del instinto de reproducción, un dato natural que no tiene por qué cambiar. En cuanto a la segunda hipótesis, se trata de una generalización de la tasa observada en períodos precedentes en los "Estados de Norte de América donde no faltan los medios de subsistencia"(p.19), es decir, en las condiciones en que efectivamente puede concretarse el crecimiento de la población. Esta generalización tampoco es objeto del menor examen.

Según Malthus el crecimiento de la producción no podrá seguir ese ritmo; en primer lugar porque la superficie cultivada es finita y, en segundo lugar, porque los rendimientos son decrecientes. Muchas veces se ha dicho que bajo la rúbrica de los rendimientos decrecientes Malthus enmascaraba realmente dos hipótesis distintas: la disminución de la productividad del trabajo sobre una tierra dada (lo que resulta efectivamente del análisis de rendimientos decrecientes), pero también la imposibilidad supuesta del progreso técnico para invertir esta tendencia (lo cual es más discutible). Como quiera que sea, el hecho es que la tendencia al crecimiento aritmético es la más favorables que puede imaginarse para el aumento de las subsistencias.

Si admitimos la validez de la forma matemática de estas "leyes" (progresión geométrica y aritmética) y la hipótesis empírica de duplicación de la población cada 25 años, la cuestión consiste en saber, a partir de una situación de equilibrio de subsistencia, al cabo de cuantos años el crecimiento de la población estará limitado por las subsistencias. Una vez obtenida la respuesta, la pregunta clave será si los períodos obtenidos son relevantes para el análisis económico. Quedan abiertas otras cuestiones relativas a si podemos prever o no que en ese período ocurran modificaciones importantes de las condiciones técnicas de la producción agrícola. O tal vez cambios en el comportamiento como, por ejemplo, una disminución de la natalidad a medida que aumenta el nivel de vida. Malthus no da muchas precisiones sobre estos temas ni, mucho menos, sobre el tamaño de su progresión aritmética (lo que sin duda es una cifra crucial para juzgar el realismo de su tesis).

Malthus no discute estas cuestiones, y su tesis es perentoria: "La población tiende constantemente a crecer por encima de los medios de subsistencia y se detiene cuando estos se convierten en un obstáculo". Hace falta entonces que el crecimiento de la población se adapte al crecimiento de las subsistencias. Pero, ¿qué factores intervienen en ese ajuste?.

Desde un punto de vista positivo, los factores de ajuste de la población pueden ser preventivos o destructivos. Los segundos, "engloban todos los fenómenos que tienden a abreviar, por el vicio o la maldad, la duración natural de la vida humana" (p.26). La maldad nace de la extrema pobreza y toma la forma de escasez, de hambrunas y de epidemias. El vicio está asociado a la pobreza y conduce a "excesos de todo género", a enfermedades relacionadas con el alcoholismo y la prostitución.... En cuanto a las guerras, estas son de naturaleza mixta, ya que están ocasionadas por el vicio y engendran la maldad. Estos obstáculos eliminan los excedentes de población.

Los obstáculos preventivos afectan la tasa de natalidad. Pueden provenir también del vicio, el libertinaje, las pasiones contrarias a la naturaleza, las asociaciones criminales o irregulares, la prostitución, los artificios anticonceptivos. Todas ellas permiten al hombre satisfacer sus pasiones escapando a sus consecuencias naturales. Evidentemente, el juicio ofrecido por Malthus, es aquí de orden moral, pero no exclusivamente. Favoreciendo la indolencia y la irresponsabiliad estas prácticas dañarán la calidad del trabajo. La vida económica exige cualidades morales, y la moralidad no debe ser objeto de discusión.

El otro obstáculo preventivo, moral y económicamente satisfactorio es la "restricción impuesta a nuestras inclinaciones" (p.25) ausencia de relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio, matrimonio tardío, limitación del número de hijos en función del ingreso, etc. Los obstáculos preventivos y destructivos provienen de una clasificación positiva. Si los retomamos desde un ángulo normativo, vemos que provienen de tres categorías: de la maldad, del vicio y de la contención moral. La última de las tres es, evidentemente, la opción que la humanidad debe elegir; en caso contrario la "naturaleza" elegirá las otras dos.

Concretamente, el "principio de población" significa que:

- La coincidencia de las tasas de crecimiento de la población y de las subsistencia se asegura por una combinación de la maldad, el vicio o la contención moral (o alguno de los tres).

Veamos ahora brevemente las consecuencias prácticas del principio de población. Malthus (un reverendo poco caritativo) deduce de su teoría argumentos poderosos en contra de las leyes de pobres que obligan a las parroquias a socorrer a los indigentes. Sus argumentos básicos son los siguientes: en primer lugar, socorriendo a los pobres se les da la posibilidad de aumentar sus familias "estas leyes crean entonces los pobres que asisten" (p.119). Como estas leyes, por otro lado, no añaden evidentemente nada a las subsistencias, "se disminuye la participación de los miembros más laboriosos y más dignos de recompensa" para darle a una parte de la sociedad "que podemos considerar menos interesante" (p.117). Las leyes de pobres empeoran entonces las condiciones de los más valientes y dignos que no deben ser asistidos pero que tal vez llegarán a serlo como consecuencia de las leyes de pobres. En cuanto a los intentos de hacer trabajar a los pobres en las prácticas subvencionadas, Malthus cree que existe el riesgo de desperdiciar recursos y que, en todo caso, es una competencia desleal frente a las otras empresas financiadas en parte por sus propios impuestos.

Sobre el plano teórico, el principio de la población aporta al modelo ricardiano una teoría del salario, a este título constituye una parte fundamental del modelo clásico de referencia. En efecto, si la población crece al máximo compatible con las subsistencias, de ello resulta que la remuneración del trabajo coincidirá, en equilibrio, con el mínimo vital. Sin el principio de población y sin el aporte teórico suplementario, el salario natural seguiría siendo indeterminado. Con el principio de la población el salario se convierte en el coste de producción del factor trabajo que, en equilibrio, asegura la reproducción idéntica de la población. Resta por resolver la cuestión de si ese mínimo vital es de orden biológico o histórico. Sobre este punto el pensamiento clásico es ambiguo. Cuando se plantea la cuestión, la mayor parte de los clásicos hacen del salario de subsistencia un mínimo histórico, lo que autoriza que en las fases de auge el salario crezca por encima del salario natural. Pero, hay que reconocer que Malthus y Ricardo evocan ese mínimo por argumentos biológicos. Además, cómo concebir que la pobreza pueda eliminar el excedente de población cuando el salario es inferior al mínimo si tal mínimo no es vital, en el sentido biológico del término.

El análisis desarrollado por Ricardo en sus Principios constituye el núcleo del pensamiento clásico y debemos detenernos en él. Para ello estudiaremos en su orden las teorías del valor, de la distribución, y del crecimiento.

Los Principios se abren con el célebre capítulo del valor; un capítulo,a la vez, complejo, fundamental y paradójico. Complejo por el propio tema de análisis, por la densidad del texto, y por el juego de las distintas hipótesis consideradas. Fundamental porque, por primera vez, desde de su formulación y abandono por parte de Adam Smith, Ricardo se propone analizar en profundidad todas las implicaciones lógicas de la teoría del valor trabajo. Y paradójico porque Ricardo desarrolla con detenimiento distintos argumentos fundamentales, en contra de la teoría que él mismo propone y que, a pesar de todo, defenderá y utilizará como piedra angular para construir su modelo de análisis.

Ricardo comienza por recordar las nociones de valor de uso y valor de cambio, subraya que el valor de uso es una condición necesaria para que aparezca el valor de cambio, pero, citando la paradoja del agua y los diamantes, acepta la posición de Smith según la cual la utilidad no puede servir de fundamento del valor. El valor, dice, tiene dos fuentes: la escasez y la cantidad de trabajo.

La escasez es la fuente del valor de los bienes cuya oferta es fija y para los que, una vez fijada la cantidad, la demanda establece un precio. Los bienes de este primer tipo son poco numerosos. La economía debe concentrarse en el estudio del valor de los bienes reproducibles, cuyo principio general se enuncia del siguiente modo: "el valor de una mercancía o la cantidad de cualquier mercancía contra la que ésta se cambia, depende de la cantidad de trabajo necesaria para producirla" (p.26). Como se puede ver, en este análisis, el valor se define en términos relativos (como valor de cambio) y no en términos absolutos.

Si el trabajo es el único factor de producción, como ya vimos con Smith, la teoría del valor no plantéa dificultad alguna. La originalidad de Ricardo está en retener la teoría del valor trabajo también para el caso en que la producción exija bienes de capital. Los bienes de capital también son productos del trabajo y se trata entonces de "trabajo indirecto". Así, "un ahorro de trabajo siempre hará disminuir el valor de una mercancía, ya sea que esa economía se produzca en el trabajo necesario para la fabricación del objeto mismo o en el trabajo necesario para la formación del capital empleado en su producción" (p.37). En consecuencia, lo que determina el valor de los distintos bienes es el trabajo total incorporado, directo e indirecto. Se puede añadir que la distribución del valor entre las distintas clases sociales no afectará en nada el princípio general. Si aumenta la remuneración del obrero disminuirá la del capitalista, ya que las ganancias bajan cuando el salario aumenta, pero el valor de los bienes producidos sigue siendo el mismo. Por eso no es necesario partir de las leyes que rigen la distribución ni, mucho menos, construir el valor a partir de la suma de las remuneraciones de las distintas clases sociales.

No obstante, la teoría del valor trabajo plantéa distintas dificultades que Ricardo tratará de resolver.

- Un segundo problema, más delicado que el anterior, se refiere al problema del tiempo. Al igual que Smith, Ricardo considera que la ganancia remunera el capital anticipado y que ésta no depende entonces solamente del volumen del capital avanzado sino también de la duración del ciclo productivo. Por ese motivo, dos bienes que se produzcan con cantidades idénticas de trabajo directo e indirecto sólo podrán tener el mismo valor si la duración del ciclo productivo es la misma. El bien que tenga el proceso de producción más prolongado tendrá mayor valor (aunque se produzca con la misma cantidad de trabajo que el otro, lo que es una contradicción).

El problema de la duración del proceso de producción se puede presentar de otro modo: al fin y al cabo se trata de calibrar la importancia relativa del capital fijo (trabajo indirecto) con respecto al capital circulante (en éste caso asimilado completamente a trabajo directo). Utilizar capital fijo es equivalente a desviar parte de la producción hacia el proceso de producción de otros bienes. Se debe construir primero una máquina para luego utilizarla para producir con ella bienes finales de consumo. Por la misma razón, con cantidades similares de trabajo directo e indirecto, el proceso que utilice más capital fijo producirá bienes cuyo valor es más elevado: es necesario que se anticipen capitales por un precio mayor. En consecuencia, el valor relativo de dos bienes depende de los gastos cubiertos en salarios (capitales circulantes) y en capital fijo, y no solamente de la cantidades absolutas de trabajo.

- Finalmente, el mismo problema se complica si añadimos una tercera dificultad: la duración diferente de los capitales fijos. El valor de un bien debe incorporar los gastos de amortización del capital utilizado en su producción. Con la misma cantidad de trabajo directo e indirecto y la misma proporción de capital fijo y circulante, tendrá un valor más elevado el bien que utilice el capital fijo que se deprecia más rápido.

Primer ejemplo (sobre la duración del proceso de producción).

Supongamos, como primera situación, un bien producido durante un año con el trabajo de 40 obreros a quienes se les paga unos salarios de 2000 £. Si la tasa de ganancia es del 10 por ciento, el valor producido es igual a 2000(1+0.1)=2200£.Segundo ejemplo: (sobre la relación capital fijo-salarios).Imaginemos ahora un bien producido en 2 años. El primer año, 20 obreros elaboran un bien intermedio; el segundo año, lo transforman en un producto terminado. Los salarios pagados son 1000£ cada año y la tasa de ganancia es del 10 por ciento. ¿Cuál es el valor del producto final?. El primer año el producto intermedio vale 1000(1.1)=1100£. Estas 1100£ hacen parte del capital avanzado el segundo año al que se añaden los salarios. De modo que el producto final vale: (1000+1100)(1.1)=2310. Aunque la cantidad de trabajo sea la misma, el producto con el período más largo de producción tiene mayor valor.

Imaginemos ahora, dice Ricardo, que el salario anual de cada obrero es de 50£ y que se empleen 100 obreros en los dos sectores de la economía (50 obreros en cada uno de ellos). El primer sector produce trigo, el segundo produce una máquina durante el mismo año. Si la tasa de ganancia es igual al 10 por ciento el valor de la máquina y el del trigo son iguales a: 50*50(1+0.1)=2750£. En el segundo año, 50 obreros producen trigo otra vez y los otros 50 producen tela utilizando la máquina producida el año anterior y que forma parte del capital avanzado en el presente año. Los primeros 50 obreros crean entonces otra vez un valor de 2750£. Los otros 50 crean un valor de 2500(1.1)+2750(0.1)=3025£. Este valor es superior a 2750£, ya que hay que añadir el beneficio del capital fijo (la máquina). La cantidad de trabajo directo e indirecto es la misma en los dos años (100 obreros). El valor total del trigo es 2750*2=5500£. El valor total creado en el segundo sector es la suma del valor de la máquina y el de la tela, es decir 2750+3025=5775.Es importante resaltar, y Ricardo no deja de hacerlo, que estos ejemplos tienen origen en el mismo problema: "el último caso parece diferir del primero, pero en el fondo es exactamente el mismo"(p.46). El origen del aumento del valor está en la prolongación del proceso de producción.

Si el valor no depende más que del trabajo directo e indirecto incorporado, entonces la distribución no influye sobre el valor. En otras palabras, cuando aumenta el salario, la tasa de ganancia debe bajar para que el valor siga siendo el mismo. Pero, como hemos visto, el valor no depende solamente del trabajo incorporado. Entonces, es posible que las variaciones de la tasa de salario y de ganancia afecten el valor de la producción. Veamos, para analizar esta cuestión, la relación (si es que existe) entre precios de los factores y valor de la producción.

Examinemos este problema con la ayuda del ejemplo numérico siguiente. Dos bienes A y B se producen con trabajo (W=salarios) y bienes de capital (K=capital) en diferentes proporciones. La tasa de ganancia, común para toda la economía, es del 10 por ciento. Pa y Pb son los precios respectivos de los bienes y P los beneficios. La situación inicial es la siguiente:

| K | W | P | precio | |

| A | 75 | 25 | 10 | 110 |

| B | 64 | 36 | 10 | 110 |

| K | W | P | precio | |

| A | 75 | 27.5 | 102.5*r | 102.5(1+r)=109.41 |

| B | 64 | 39.6 | 103.6*r | 103.6(1+r)=110.59 |

Los resultados del aumento de los salarios son los siguientes:

2. El precio del bien cuya intensidad de capital es más elevada (y cuya intensidad en trabajo es menor) disminuye.

3. El precio del bien cuya intensidad de capital es más baja aumenta.

Del efecto Ricardo, surge inmediatamente, una nueva objeción a la teoría del valor trabajo: si, como ocurre en la práctica, las intensidades de capital difieren entre sectores, las variables de distribución (tasa de salario y tasa de ganancia) influirán sobre el valor de los bienes. Sin embargo, acudiendo a argumentos empíricos (nada más peligroso en economía), Ricardo tratará de restar importancia a esta objeción. En el ejemplo precedente, la tasa de ganancia disminuye alrededor de 1/3, mientras que la variación en los precios de cada uno de los bienes es de más-menos del 0,5 %. Para Ricardo "el efecto más sensible que puede producir un aumento de los salarios sobre el precio de las mercancías no superará el 6 o 7 por ciento, pero para ello hay que admitir que los beneficios, en las circunstancias que sean, pueden sufrir una fuerte depresión" (p.45). Frente a esta nota, Stigler añade irónicamente que Ricardo tenía una teoría del valor al 93 por ciento.

Hasta el momento, hemos visto el valor desde un ángulo esencialmente relativo, y hemos dejado para el final la cuestión del valor como una magnitud absoluta. ¿Podemos hablar de un valor absoluto?. Sí, siempre que exista una unidad de medida cuyo valor sea invariable, es decir, un bien cuyo valor no dependa del tipo de salario ni de la tasa de ganancia, es decir un bien que no esté sometido al efecto Ricardo.

Teóricamente, el ejemplo

anterior nos permite imaginar un bien que cumpla esa condición,

siempre y cuando se produzca en las condiciones medias de la economía.

Sea:

| K | W | P | PM | |

| M | (75+64)/2=69,5 | (25+36)/2=30,5 | 10 | 110 |

| K | W | P | PM | |

| M | 69,5 | 33,55 | 0.06744(69.5+33.55) | 110 |

Pero, ¿existe ese bien teórico? Si hemos de ser absolutamente rigurosos la respuesta es no y Ricardo lo constata: "Ni el oro ni ningún objeto pueden servir para medir exactamente el valor de las mercancías". Pero, paradójicamente, Ricardo no deja de afirmar que aproximadamente sí y que, tal vez, el oro podría cumplir ese papel: "¿No podríamos considerar el oro ... como el resultado de una combinación de capitales circulantes y de capitales fijos equivalente al que sirve para producir las otras mercancías?; y ¿no podríamos suponer al mismo tiempo que esta combinación está igualmente alejada de los dos extremos? (p.52) y concluye: "para facilitar nuestra investigación, supondré el oro invariable" (p.52).

De la teoría del valor se extraen entonces las siguientes conclusiones generales:

2. Existe una unidad de medida invariable, el oro (que se relaciona directamente el dinero), en términos de la cual es posible medir el valor de la producción.

3. Cuando cambian las variables de distribución (salarios y beneficios) algunos precios aumentan, otros bajan, pero referidos a la unidad de medida, el valor del producto permanece constante.

4. Por todo ello, se puede hablar con propiedad de la distribución de un producto dado, ya que el valor del mismo se puede calcular independientemente de la forma de distribución.

4.2 La teoría de la renta:

Según la célebre definición de Ricardo, "la renta es la parte del producto de la tierra que se paga al propietario por el derecho de explotar las facultades productivas y imperecederas del suelo" (p.57). Como ya resaltó Smith, ésta no debe confundirse con el beneficio sobre el capital invertido en la tierra, que percibirá eventualmente el propietario por "mejorar y acondicionar" la tierra y "erigir las construcciones necesarias para asegurar y conservar el producto" (p.57)

En la agricultura, la inversión en capital-trabajo (es decir, para simplificar, en salarios anticipados) se efectúa en dos direcciones. En una tierra dada es posible utilizar unidades suplementarias de capital-trabajo: en ese caso hablaremos de intensificación de la cultura. También es posible utilizar las unidades de capital trabajo en tierras menos fértiles: en ese caso hablaremos de extensión de culturas. Estas dos dimensiones son esenciales en el análisis de Ricardo. En efecto, invertir en tierras menos fértiles significa una productividad marginal decreciente de las unidades de capital-trabajo. En consecuencia, esto implica que las productividades marginales son también decrecientes en las tierras menos fértiles. En efecto, si éste no fuera el caso, por ejemplo, si los rendimientos fuesen constantes, ¿qué motivo habría para la extensión de la agricultura?. La extensión de la cultura a las tierras menos fértiles y el mantenimiento en las tierras ya cultivadas ponen de manifiesto la existencia de rendimientos decrecientes en las tierras antiguamente cultivadas. Es entonces una equivocación pensar que Ricardo confunde rendimientos factoriales (un factor variable y otros fijos) y rendimientos de escala (todos los factores crecen en la misma proporción). De hecho, la extensión de la cultura confirma la hipótesis de rendimientos factoriales decrecientes sobre una tierra de calidad dada, lo que permite a Ricardo, con sus ejemplos numéricos, razonar únicamente en el margen intensivo.

Naturalmente, cuando esto es posible, la utilización de unidades de capital-trabajo suplementario producirá simultáneamente en las dos direcciones, de tal manera que las productividades marginales respectivas, por intensificación y extensión, son iguales. Podemos ilustrar esto con la ayuda de un ejemplo numérico (tomado del Blaug, Teoría Economica en Retrospección, p.162) y que desarrolla el ejemplo esbozado por el propio Ricardo.

Supongamos que existen cinco

tierras de fertilidad decreciente: A, B, C, D, y E. Supongamos también

que el precio de la unidad capital-trabajo sea de 140 unidades de trigo.

La intensificación y extensión de la cultura se hará

hasta el punto en que la productividad marginal sea igual al coste del

factor -más allá habrá una pérdida, pero no

antes si lo que se quiere es maximizar el excedente-. Las tablas de productividad

marginal podrían ser las siguientes:

| N | A | B | C | D | E |

| 1 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 |

| 2 | 170 | 160 | 150 | 140 | |

| 3 | 160 | 150 | 140 | ||

| 4 | 150 | 140 | |||

| 5 | 140 |

RA = (180+170+160+150+140)-5x140=100

RB = (170+160+150+140)-4x140= 60

RC = (160+150+140)-3x140= 30

RD = (150+140)-2x140= 10

En la tierra marginal (D) no hay renta: "el producto es justo suficiente para remunerar el capital trabajo", de ahí la conclusión de Ricardo: "la renta es siempre la diferencia entre los productos obtenidos de dos cantidades iguales de capital y trabajo" (p.61). Extensivamente, la renta nace de la fertilidad decreciente del suelo y decrece con esta fertilidad. Intensivamente la renta nace de los rendimientos decrecientes sobre una tierra de calidad dada.

¿Cómo evoluciona entonces la renta calculada en trigo? La respuesta se hace en dos tiempos. En primer lugar, la producción de trigo debe crecer. En efecto, la producción provee un excedente que, invertido en fondo de salarios, hace crecer la población, lo que requiere una producción de trigo suplementario. En segundo lugar, la renta crece con la producción. En efecto, aparecen rentas suplementarias en las tierras que antes de la extensión de la agricultura eran tierras marginales y, de otra parte, las rentas preexistentes aumentan ya que aumentan las diferencias entre la producción de trigo y los costes expresados en trigo.

¿Cómo se comporta entonces la renta expresada en dinero? Todo depende de la evolución del precio del trigo. Para conocer esta evolución, debemos aplicar la teoría del valor trabajo. Como los rendimientos son decrecientes, se requiere cada vez más trabajo para obtener una unidad suplementaria de trigo. En consecuencia, el precio del trigo aumenta, y lo hace exactamente al ritmo en que decrecen los rendimientos, ya que se fija en el margen.

Así, en el ejemplo numérico precedente, se requiere 1/180 unidades de trabajo para producir 1 unidad de trigo cuando N=1. Cuando N=2 la cantidad de trabajo utilizada para producir una unidad de trabajo es de 1/170. De modo que si denominamos P2 el nuevo precio y P1 el antiguo tendremos:

P2/P1 =1/170 / 1/180 = 180/170

Suponiendo arbitrariamente que P1=4£, se puede calcular, paso a paso, la evolución del precio del trigo. De este análisis se derivan dos conclusiones: en primer lugar, la renta monetaria aumenta por razones que se suman: el aumento de la renta en trigo y el aumento del precio del trigo. En segundo lugar, el trigo no se encarece porque se pague una renta a los propietarios del suelo; todo lo contrario, la renta se paga y aumenta porque el trigo es cada vez más caro.

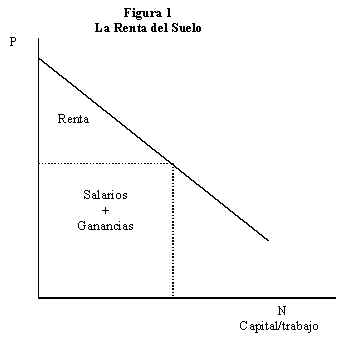

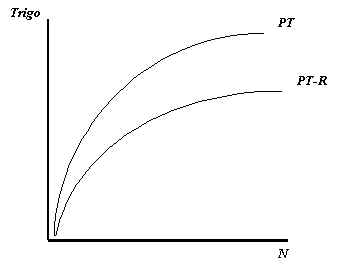

Las conclusiones esenciales de Ricardo sobre la renta se pueden resumir en las figuras 1 y 2 .

El gráfico 1 muestra la evolución de la renta en trigo. La curva PPm, decreciente, describe la evolución de la productividad marginal del capital-trabajo. La producción total, la suma de las productividades marginales, se representa por el área bajo la curva Pm (OPPMNo). El factor variable (capital-trabajo) se remunera por su productividad marginal. El rectángulo OAPMNo representa entonces la suma salarios más los beneficios, y la renta es entonces el residuo, es decir la superficie APPm. El gráfico permite ver con facilidad que cuando N crece, la renta en trigo aumenta.

El gráfico 2 muestra la evolución del producto total (PT) y del producto menos la renta (PT-R) en trigo. Siendo los rendimientos decrecientes, el producto total crecerá a una tasa decreciente y, como la renta aumenta, la diferencia entre PT y PT-R también crece. (lo que es compatible con una curva creciente a tasa decreciente o con una curva decreciente).

La teoría de los salarios de Ricardo opone el precio natural del trabajo a su precio corriente. Ricardo ofrece la siguiente definición estática: "el precio natural del trabajo es aquel que provee al obrero de los medios de subsistencia de perpetuación de la especie sin crecimiento ni disminución". Se trata entonces del salario de subsistencia. Pero Ricardo también da algunas precisiones: el salario de subsistencia debe entenderse como un conjunto de bienes y no como una suma de dinero; está determinado por los usos y costumbres de las personas"; es decir, tiene una naturaleza menos psicológica y más social e histórica. Si razonamos en términos de valor, diremos que el salario natural crece cuando aumenta el precio de los bienes que lo componen y decrece en el caso contrario.

El precio corriente, por su parte, se determina simplemente por la oferta y la demanda de brazos. Cuando el crecimiento económico y la acumulación de capital se producen de un modo sostenido, el fondo de salarios crece y el tipo de salarios deberá aumentar por encima del salario natural. La mejora real del bienestar del obrero depende evidentemente de la evolución de los precios de los bienes adquiridos pero es, sin embargo, positiva. Si tal mejora se mantiene durante un tiempo suficientemente largo, pueden cambiar los "usos y costumbres" y en consecuencia el salario natural.

¿Cuál es entonces la relación existente entre el salario corriente y el salario natural? Ricardo echará mano del principio de población de Malthus (de ahí su importancia en el modelo clásico), para afirmar que el valor del primero convergerá al del segundo. Un salario corriente por encima del salario natural permitirá al obrero tener "una familia robusta y numerosa" (p.82), la población crecerá y bajará el salario corriente como resultado del aumento en la oferta de brazos. Por supuesto, este ajuste requiere tiempo y sólo se producirá si se mantiene el crecimiento; no es dificil imaginar una situación en que el crecimiento del fondo de salarios sea mayor que el de la población, y el salario corriente mantenga una tendencia continua al alza. Por ese motivo, no es suficiente el principio de población; también es necesario admitir que la acumulación de capital es insuficiente para compensar el crecimiento natural de la población y esto será lo que Ricardo formule de un modo explícito: "En la marcha natural de las sociedades, los salarios tenderán a disminuir en tanto sean reglados por la oferta y la demanda; pero el número de obreros continuará creciendo a un ritmo mayor que el de la demanda" (p.87). La razón de esta afirmación se encuentra en la caída de la tasa de ganancia que, ralentizando la acumulación, hace caer progresivamente la tasa de crecimiento de la demanda de trabajo por debajo de la tasa de crecimiento de la población.

La conclusión es entonces que los salarios tienden hacia su nivel natural. Definido éste como una "cesta de bienes" dada por las circunstancias históricas determinadas. La componente esencial de esta cesta de bienes son los bienes de subsistencia (como el trigo). Sin duda Ricardo admite que los obreros tienen la posibilidad de consumir algunos bienes industriales cuyos precios pueden bajar como consecuencia del progreso técnico. Pero considera que ésta evolución tiene una importancia menor con respecto a la influencia de los rendimientos decrecientes sobre los precios de los bienes agrícolas. En consecuencia, el valor de la cesta de subsistencia es creciente, sin que por ello el bienestar de los obreros mejore. Ciertamente, los salarios monetarios aumentan, pero, "en promedio con estos salarios se podrá vivir igual de bien pero no mejor que en el pasado" (p.89).

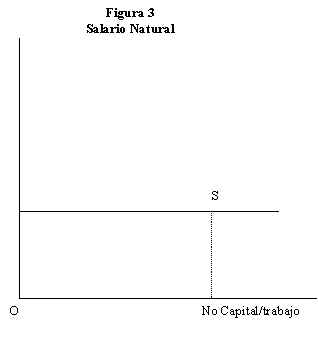

Las conclusiones esenciales de Ricardo sobre los salarios pueden resumirse en los gráficos 3 y 4.

El gráfico 3 muestra el tipo de salario en trigo. La recta horizontal sería equivalente a la oferta de trabajo a largo plazo. Si suponemos que la cesta de bienes salariales pertmanece constante (wn), entonces el área del rectángulo wnANoO representará entonces el tamaño mínimo del fondo de salarios necesario para que todos los trabajadores se remuneren por el salario natural. El gráfico 4 muestra la evolución de los fondos de salarios en trigo: éste es wnN con wn constante.

4.4 Beneficio, tasa de ganancia, y estado estacionario

Una de las características esenciales del capital es su movilidad. En consecuencia, las tasas de ganancia tienden a igualarse y lógicamente existirá una única tasa de ganancia. La movilidad del capital es también la razón por la que el precio corriente de los bienes (determinado por la oferta y la demanda instantánea) converge al precio natural (al valor). Ricardo subraya que esta movilidad es, en primer lugar, la del capital financiero y circulante, y luego la del capital fijo que como consecuencia de lo primero se utilizará con mayor o menor intensidad. Debido a que la tasa de ganancia es única, bastará con conocer su evolución en un sector de la economía y extrapolar tales observaciones al conjunto de la economía. El sector agrícola se presta particularmente para este análisis. Ricardo definió en este sector las leyes de la evolución del producto total, de la renta y de los salarios. La evolución de las ganancias y de la tasa de ganancia aparecerá entonces residualmente.

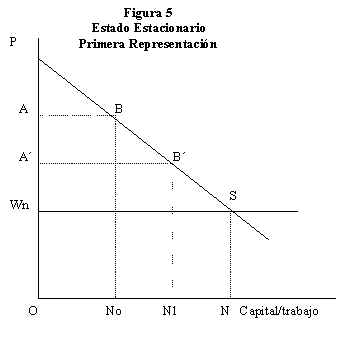

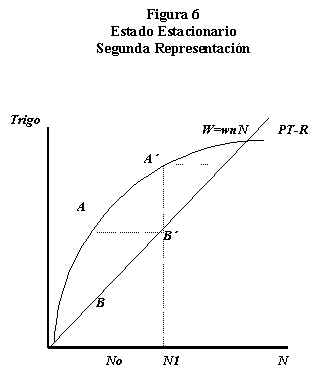

Aproximando los dos gráficos sobre el análisis de la renta y los dos correspondientes al estudio de los salarios, resultarán mecánicamente dos representaciones posibles de la baja de la tasa de ganancia, ambas con el mismo mensaje.

Primera representación: con la ayuda de la curva de productividad marginal

Los beneficios obtenidos para N=No se reinvierten en salarios adicionales lo que, según el principio de población, hace aumentar la oferta de trabajo en N1. La tasa de ganancia pasa de ro a r1, con r1<ro. El mismo razonamiento se puede aplicar hasta que la tasa de ganancia se anule y obtengamos entonces el estado estacionario.

La caída de la tasa de ganancia dependerá entonces estrechamente de la fuerza de los rendimientos decrecientes (siempre que wn sea constante).

Segunda representación: con la ayuda de (PT-R) en trigo y de la recta del fondo de salarios:

y el mismo razonamiento repetido nos lleva al estado estacionario.

El modelo ricardiano es suficientemente sólido y robusto para soportar nuevos elementos o correcciones sin modificar su lógica interna. Por ejemplo, existen distintos factores que pueden modificar el estado estacionario: el progreso técnico (aunque no sea neutral), que desplaza hacia arriba las curvas de producción. Otros factores podrían precipitar la llegada al estado estacionario; por ejemplo, si no se invierten todos los beneficios en fondo de salarios (ya que hay que tener en cuenta el consumo de los capitalistas, la amortización del capital fijo y la renovación de otras formas de capital circulante). Además, con toda seguridad, la inversión se detendrá antes del punto S cuando la tasa de ganancia no sea suficiente para compensar el riesgo de las inversiones. Finalmente, el principio de población lleva su tiempo, durante el retraso, el salario real aumentará en detrimento de las ganancias y este aumento, puede, si se mantiene por el tiempo suficiente, conducir a una revisión al alza del salario de subsistencia, lo que nos acercará al estado estacionario.

Ninguno de los cambios mencionados modifica el mensaje principal de Ricardo. La ganancia, el motor esencial del crecimiento, es un residuo que se ahoga poco a poco por la evolución de la renta y de los salarios. En el origen de esta evolución desfavorable se encuentra una causa común: los rendimientos decrecientes de la agricultura que hacen que la misma cantidad de trabajo, si bien produce el mismo valor, provee un producto físico decreciente. La avaricia de la naturaleza está en el fondo del dinamismo del capitalismo y de la población. Para Ricardo, como para los demás autores clásicos, el progreso técnico sólo sirve para retrasar la evolución pero no para revertir o cambiar sus tendencias inmanentes ni el resultado final.

Ricardo parece entonces proponer una visión pesimista del crecimiento económico; tanto más si consideramos que el modelo está impregnado por conflictos entre las clases sociales, ya que los intereses de los propietarios terratenientes se oponen a los de capitalistas y obreros, y al interés de la sociedad en general. Ellos son los únicos favorecidos por el aumento de los precios del trigo. Así, no sorprende que las tesis de Ricardo se hayan convertido en arma contra las "leyes de cereales" y en favor del libre comercio (y tampoco sorprende la respuesta crítica de Malthus). El libre comercio es la vía para relanzar el estado estacionario permitiendo las importaciones provenientes de los países en los que la ley de los rendimientos decrecientes todavía no está en vigor. Más adelante volveremos sobre ese punto.

Bibliografía de Thomas

Robert Malthus